原文:TGDC | 打造口碑,营销不止 —— 构建口碑生态圈下沉降维聚焦私域流量池

本文为看完视频后的笔记,和一些随想。

口碑是什么

狭义上来说,口碑就是大伙都愿意为你的产品自发宣传,口口相传。

第一步:跟谁说

反面例子:《The Last Of Us Part 2》(最后的生还者2)

如果单从产品品质上来讲,无论是美术风格、人物刻画、情绪渲染都可以称得上是当世代游戏里面的最高水准。但产品上市以来,《The Last Of Us》的粉丝们无法接受其中的剧情设置,结果恶评铺天盖地而来,有玩家表示无法相信自己等了几年的续作会以这样的方式来“惩罚”粉丝。在它发售以后经过几天的发酵,甚至开始出现了猜忌、谣言认为工作室很傲慢、江郎才尽、人身攻击制作人、谩骂曾经给其打高分的媒体等等等等情况,可以说是怎么狠怎么来,好多粉丝一点都不顾及往日的情面了。

这是我从外网摘录的一段玩家的评论,字里行间你也应该看得出来这是一个《The Last Of Us》的粉丝,整个话语都很无情,可以说是全面否定了这个产品并且打出了一星。

我自己也是《The Last Of Us》的粉丝,第一时间体验完这个产品以后,客观上讲这款产品在各个维度上都可以称得上是非常棒的作品。只是在某个剧情点的设计上让核心玩家无法接受,结果就引来这样的非议,我自己也不是很理解。那这里因为牵涉到剧透的问题,我就不讲得那么清楚了,如果有兴趣的朋友们可以自己去体验一下。我也不想去猜忌顽皮狗为何要这么设计整体的剧情脉络,我只是想说在这个事件之后,全网几乎都弥漫着一种踩《The Last Of Us》的气息,甚至你敢说它一句好话,就会被愤怒的粉丝围攻,说它不好变成了一件政治正确的事情。

想法:我不是《最后的生还者》的玩家(没有PS游戏机),但是根据我云的剧情,从一个玩家的角度出发来看,这游戏的编剧上出了大问题。

这种问题不像很多游戏制作人想的那样,只是剧情上的一点瑕疵,而是对玩家情感上的一种摧毁。

游戏本身给玩家带来了情感表达,在最后的生还者1中,乔尔是为了艾莉,甘愿放弃拯救世界的机会(从细节分析,那个研究员要杀死唯一样本拯救世界,这个思路本身也不怎么靠谱)。

但是最后的生还者2的剧情直接摧毁了一代结局的立足点,让一代的结局显得“小丑”化,并且抹杀了玩家在游玩一代时做出的选择(真的有选择吗)。

所以这绝不是“某个剧情上的设计”无法让核心玩家接受,不然社区也不会持续好几年给编剧冠以“精神变态”的外号了。

收获

如果连最爱你的人都不说你的好话,那就不会有任何人为你说好话,或者敢为你说好话了。

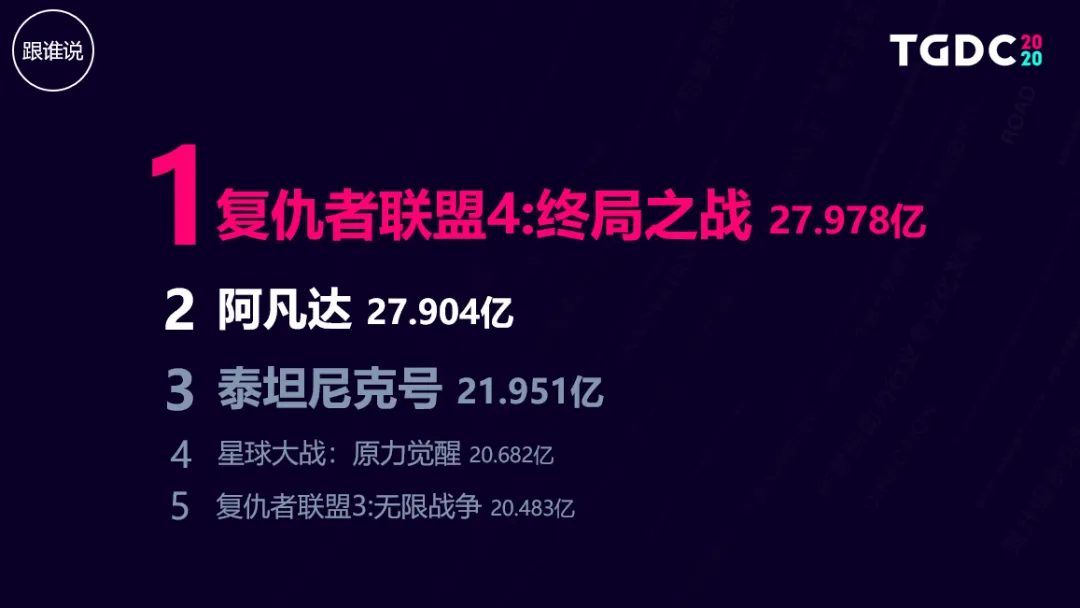

正面例子:《复仇者联盟4》

假设我们是这个片子的导演,在这个片子还没有拍的时候,作为整个系列的终章,前面已经拍过20部了,那么在最后一部大结局的时候,我们会不会想着去把它拍成一部大众都能看得懂的片子?然而事实情况是真正的《复仇者联盟4》出来的时候,如果你没有看过《复仇者联盟3》甚至前面的20部,你很难完全理解《复仇者联盟4》里面的很多桥段。

就是这样一部完全为粉丝打造的电影,一上映就席卷全球。在我身边有很多不是《复联》粉丝的朋友,都排队抢票去看。虽然其中有很多人都是看完以后去问那些粉丝说这里有什么梗吗,但丝毫不影响这部电影在粉丝群体当中的成功和口碑。那在上映以后,就是这样一部粉丝向的电影,成为了全球票房冠军,一举超越了《阿凡达》和《泰坦尼克号》,拿到了接近28亿美金的全球票房。

想法:电影破圈的经典案例,但由于我对复联不是特别了解,不做深入分析。

破圈

这两年特别流行一个词叫做破圈,很多人都会觉得有没有好的口碑是看到底有没有破圈,有多少大众用户知道我这个产品了,结果把所有的注意力都放到破圈这件事情上,这是不对的。

在这次演讲的第一个部分我想说的是,多去想想你的核心用户,先让最爱你的人或者最可能爱你的人感受到你,这才是最重要的。把你最大的精力放在核心用户的身上,他们才是宝藏,暂时忘掉出圈这件事情,如果你的核心用户都不说你的好话,谁会说你的好话呢?

第二步:说什么

案例:《完美世界》手游

这是完美开发腾讯运营的一款手游。这款游戏在上线阶段主打的点就是飞行,就是图上的这个样子。在游戏里你可以骑乘在不同的坐骑上飞行,甚至可以站在武器上飞行。

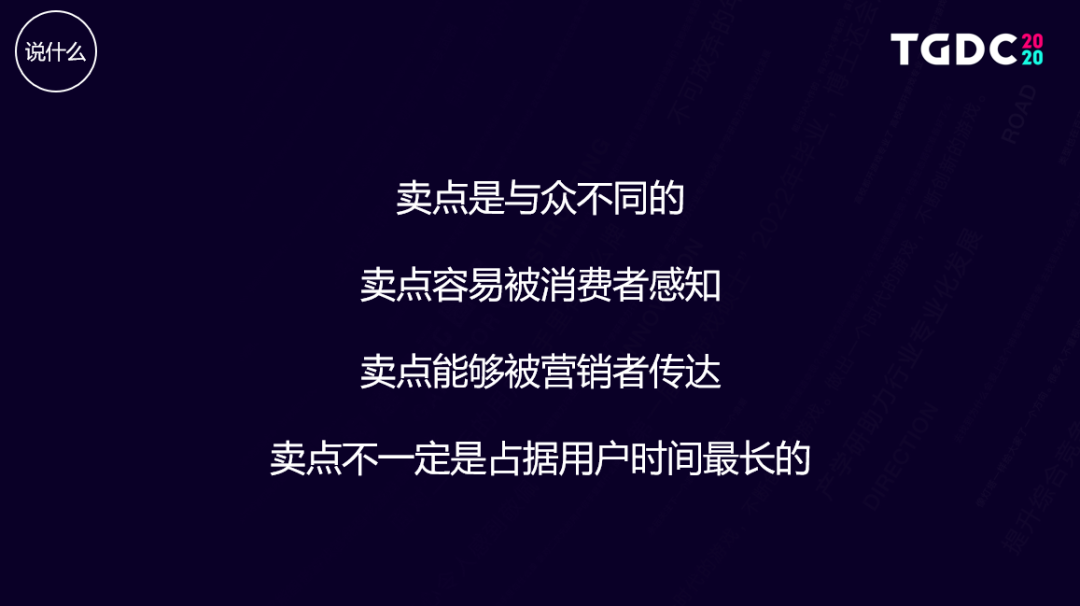

听起来不错,那从用户调研上来看,排名第一的就是这个空中飞行最吸引用户。我们通常把这样的点叫做卖点,指的是用户在还没有体验到之前,就容易理解、容易感受到的点。

那么在《完美》上线的阶段,我们也确实在传递这个卖点。但是当用户实际进入到这个游戏当中以后,我们再通过用户的游戏行为发现,用户在游戏当中实际体验时间最长的内容其实是小队PK,并不是之前说的空中飞行。我们把这种当用户进入到了游戏中,让用户真正觉得有意思的玩法,能让他留存下来的玩法叫做买点。

它和前面提到的卖点有一点不同的是,在用户还没有体验到的情况下,买点是难以感知到的。就好像由于上线前,如果你对用户去讲这个小队PK,一是很难讲清楚怎么玩,二来用户也很难感知到好玩在哪里,所以在口碑传递的过程当中建议大家讲卖点,而不是讲买点。

想法:经典的买量游戏,从我现在的角度出发来看,这种游戏其实就是吃IP老本,只要游戏质量没有出太大的问题,总有一些人愿意为IP买单。或许等个几年我的想法会变?

至少我是觉得,所谓空中飞行的卖点并不怎么站得住脚,完美世界这个IP才是最大的卖点。

卖点

卖点,指的是用户在还没有体验到之前,就容易理解、容易感受到的点。

买点

买点,用户真正体验后,能留存下来的玩法。

第三步:怎么说

案例:iPhone SE2

这个是苹果在iPhone SE 2上市的时候,宣传它的CPU很强劲,它用了两种方式来讲。首先它列举了一堆的技术数据来讲这块CPU,但这些技术数据对于大多数人来说真的太难懂。但是别着急,苹果讲的也不仅仅只是这些技术参数,它还在讲感受。

就是这句,它强调了这些参数你看不懂没关系,你只要知道iPhone SE 2虽然在当年是一款入门手机,但它里面用的这颗CPU可一点都不差,与当年的旗舰机用的是同样一块CPU,速度上一点都不妥协。那为什么还要展示左边的这些技术参数?那是因为这些技术参数核心用户能看懂,他不仅能看懂他还在意这些技术参数。

收获

说“易懂”的话,易懂不代表浅显。

说用户认同的,且能精准得表达用户体验感受的话。

说能激发用户各种情绪的话。

想法:即见人下菜碟,既要为高级用户展示硬核参数,也要为初级用户说明白亮点。

而高级用户,在被震撼后,也会自发的为初级用户讲解内容。

近期案例:《战地6》宣发中,展示了一个门户2.0系统,高级用户看出了这是使用Godot引擎制作的一个地图编辑器,并为初级用户讲解该模式可能带来怎么样的新玩法。

总结

还没完

营销真的为王?

在这里我列举了一些最近几年来口碑不错的一些产品,我们仔细来看一看这个上面列出的这些产品,有哪一个产品是靠前面我们讲到的口碑营销的手段成功的?

不,都不是。它们都为用户提供了独一无二的、无可取代的体验价值。比如我们看一下这个AirPods耳机。AirPods并不是世界上第一个无线耳机,但是它是世界上第一个真正做到了双蓝牙同步的耳机,并且把它的体积压缩到了一个非常小巧的程度。用户第一次发现,我戴一个耳机出去,它的线不会缠在一块儿了,也可以很轻松地放进自己的口袋里,可以随意把它带着走,这就是它无可取代的体验价值。

黑神话:悟空!

我们再来看一个近期在游戏圈引起轰动的产品:《黑神话:悟空》。一家不到30人的工作室,在这个短视频横行的时代,“违反常识”地发布了一段长达13分钟的实机演示视频,短短几天单个视频就成为B站游戏类历史播放量第一,海外中国游戏宣传片历史播放量第一,唯一一个被《人民日报》评论部,《光明日报》、《观察者网》头图点赞的游戏。难道这也是靠口碑营销的手段做到的吗?

微信

再来看看微信。几乎没有任何营销活动,每一次版本调整都能引起刷屏,甚至激起行业的讨论。难道这也是依靠口碑营销的手段做到的吗?不,不是,是因为产品本身满足了用户最基础但高效的通信需求。

想法:真的满足了吗?恐怕微信的先发优势+腾讯体量才是占据了市场的主要原因吧。

不过竞品过于拉跨也是真的,各种APP想着往本就臃肿的软件里加社交是怎么想的

加就加吧,还把各种广告放消息里,是生怕看消息的用户太多了吗?

腾讯

同样的今天在观看的朋友里面,如果有人爱着上图的这家公司,是因为它的营销做得足够好吗?不,也不是,是因为这家公司在连接人和人,连接人和社会的方方面面,让用户的生活更加便捷,这才是它的核心价值。

或许是腾讯的内部价值观?但是从事实来看,一个庞大的公司,显然无法以简单的价值来定义。

所以让我们回到一开始口碑的这个定义。这句话最核心的主语是什么?是产品的独特价值。那么如果你是一位产品的负责人,那么请把你最大的精力放在这里,而不是前面那些营销手段。

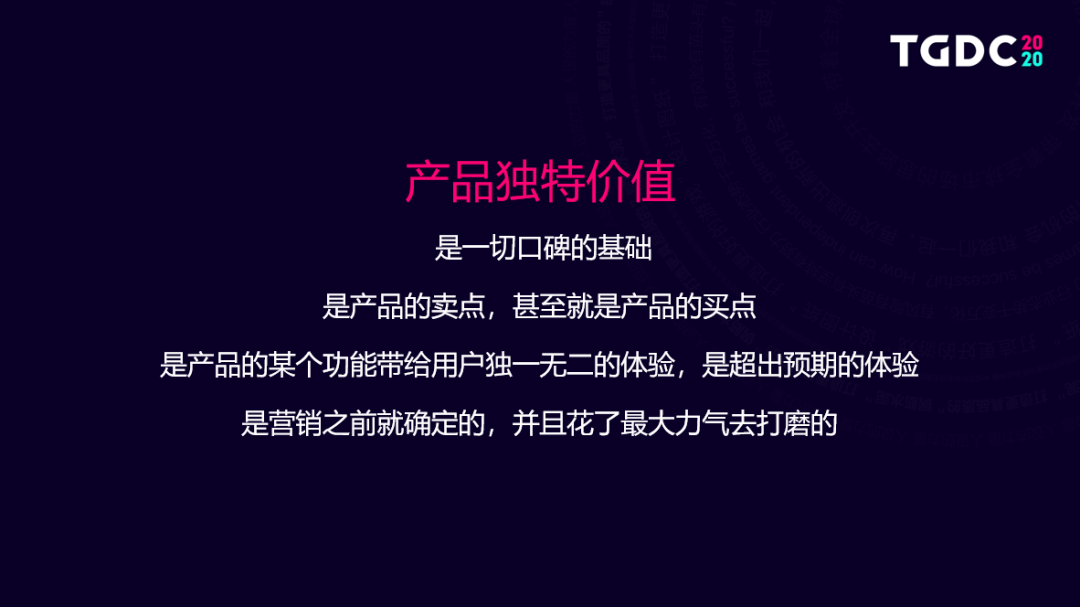

独特价值

那什么是产品的独特价值?这里我也列出了一些点。产品的独特价值,是你产品一切口碑的基础,是产品的卖点,甚至还是产品的买点,是产品某个功能带给用户独一无二的体验,是超出预期的体验,是你做口碑营销之前就应该确定的,并且应该是你花了最大的力气去打磨的。这才是产品的独特价值,这才是口碑的来源。

那有朋友就问了,你前面讲得这么热闹,那口碑营销的那些手段到底有没有用呢?

也不是,只是它能起到的作用和产品之间是相辅相成的。营销的资源是有限的,但产品提供的价值却可能是无限的。所以它们之间的关系大概是上图这样的。当然这不是一个精确的公式,只是表达它和口碑之间的关系。产品的上限越高,口碑的天花板就越高,所以不是说口碑营销不重要,而是要先把精力放在产品能给用户带来的价值上。如果你的所有精力都在研究下面的这些营销该怎么做,那恐怕可能永远都做不好口碑了。

总结一下就是这样一句话:先创造独一无二的产品或者服务,再将它们准确地传递给每一个潜在的可能爱你的用户。

真·总结

打铁还需自身硬,营销是扩大流量的方式,但是若没有足够的质量,那么流量终究会迎来反噬。

对吧?《清初·第一女巴图鲁》?